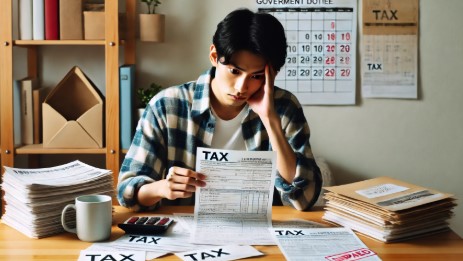

借金の返済が苦しくなり、「個人再生」という言葉を耳にしたけれど、具体的にどんな手続きなのかよくわからない、という方もいらっしゃるかもしれません。

個人再生にはメリットもデメリットもあります。

例えば、いわゆるブラックリストに載ってしまうのではないか、官報に名前が掲載されると聞いたけど本当だろうか、家族や会社にばれることなく手続きできるのか、といった不安は尽きません。

また、弁護士に依頼する費用や、手続きの具体的な流れも気になるところです。

特に、住宅ローンや車のローンが残っている場合、家や車はどうなってしまうのか、本当に心配ですよね。

私の場合も、家をどうするかが一番の悩みでした。

この記事では、個人再生のメリット・デメリットについて、私なりに調べ、経験したことを踏まえながら情報を分かりやすくまとめました。

良い面も悪い面も知ることで、ご自身の状況にとって何が最善なのかを考えるきっかけになれば幸いです。

記事のポイント

- 個人再生の具体的なデメリット

- 個人再生のメリットと他の手続きとの違い

- 手続きの流れや注意点

- 個人再生が向いている人の特徴

グリーン司法書士法人

- グリーン司法書士法人は豊富な相談実績を持つ

- 司法書士の他にファイナンシャルプランナーも在籍している

- 土日祝日や夜間、オンラインでの相談が可能

- オンライン面談は全国どこからでも利用可能

公式サイトはこちら

アビエス法律事務所

- アビエス法律事務所は債務整理を専門とする法律事務所

- 費用を10回払い対応で毎月の負担軽減

- 対応エリアは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

個人再生のデメリットとは?

まずはじめに、個人再生のデメリットや注意点について、より深く見ていきましょう。

借金が減るという大きなメリットの裏には、やはり知っておくべき現実的な側面があります。

これらを理解しておくことが、後悔しないための第一歩です。

いわゆるブラックリストの影響

個人再生の手続きをすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。

これがいわゆる「ブラックリストに載る」状態です。

これは避けて通れない、手続きの代償とも言える部分です。

この情報が登録されている期間は、新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが非常に難しくなります。

具体的には、以下のような影響が考えられます

- 新規ローンの否決: 住宅ローンや自動車ローンはもちろん、小額のカードローンも審査に通りません

- クレジットカード: 新規作成はできず、現在持っているカードも更新時に利用停止(解約)となります

- 分割払い: スマートフォンや高額な家電製品などを分割払いで購入することが難しくなります

- 賃貸契約: 信販系の保証会社を利用する賃貸物件の場合、入居審査に通らないことがあります

- 保証人になれない: お子さんの奨学金など、他人のローンの保証人になることもできません

登録される期間は、一般的に再生計画の返済が完了してから5年~10年程度と言われていますが、機関によって異なります。

この間は、デビットカードの利用や現金中心の生活設計が求められます。

官報に掲載されるリスク

個人再生は裁判所を通す公的な手続きのため、手続きの過程で氏名や住所が「官報」に掲載されます。

これは事実です。

官報というのは、国が発行している新聞のようなもので、法律の改正や公的な決定事項などが掲載されます。

現在はインターネットでも閲覧が可能です。

掲載されるタイミングは、一般的に以下の3回です。

- 再生手続開始決定時

- 書面決議に付する決定時(または意見聴取の決定時)

- 再生計画認可決定時

官報とは?

法律、政令、条約等の公布や、国の決定事項、そして破産や再生といった裁判所の手続きに関する情報などが掲載される機関紙です。

金融機関や信用情報機関、一部の企業(不動産や金融業など)はチェックしている場合があります。

とはいえ、一般の人が日常的に官報をチェックしている可能性は極めて低いと言えます。

私の周りでも、官報から知られたという話は聞いたことがありません。

ただし、「絶対に誰にも知られたくない」という場合、この点はデメリットとして考慮すべきです。

特に、ご自身の職業が金融関係や、他人の信用情報を扱うようなお仕事の場合は、会社に知られるリスクがゼロではないため注意が必要です。

保証人への影響は避けられない

もし、あなたの借金に保証人や連帯保証人がついている場合、これは個人再生における最も深刻なデメリットの一つです。

あなたが個人再生の手続きをすると、債権者(お金を貸した側)は、あなたに請求できなくなった分の借金を保証人に対して一括で請求することになります。

あなたが個人再生で借金を減額できても、その効力は保証人には一切及びません。

これは交渉の余地があるものではなく、法的な帰結です。

「保証人に迷惑をかけたくないから」と隠れて手続きをしようとしても、必ず債権者から保証人へ厳しい督促の連絡が行ってしまいます

保証人への影響は深刻です

奨学金や事業の借入などで親族や友人に保証人になってもらっている場合、その人たちの人生を巻き込むことになります。

保証人が請求された金額を一括で支払えない場合、最悪の場合、保証人自身も自己破産などの債務整理を検討しなければならない事態に陥る可能性があります。

手続きの前に、弁護士などの専門家を交えて必ず誠実に話し合い、対応を協議することが不可欠です。

家族や会社にばれる可能性

個人再生の手続きが家族や会社に知られてしまうのではないか、という点も大きな不安要素だと思います。

これには「可能性は低いがゼロではない」というのが実情です。

家族にばれるケース

弁護士に依頼すれば、裁判所や債権者からの連絡は基本的に弁護士事務所に行くため、家族に直接郵便物が届いて知られるリスクは大幅に減らせます。

しかし、個人再生は世帯全体の収支で返済計画を立てるため、手続きには家計全体の状況を示す書類の提出が求められます。

具体的には、同居している配偶者の給与明細や通帳のコピーなどです。

これらを家族に内緒で準備するのは難しく、結果として事情を説明せざるを得なくなる可能性は高いです。

また、ご自身名義のクレジットカードに紐づく家族カードも利用停止になります。

急に使えなくなることで、家族が不審に思うケースもあります。

会社にばれるケース

会社に知られる可能性は低いですが、以下のような例外があります。

- 会社から借金をしている場合: 会社(労働組合や共済会など)も債権者の一人となります。そのため、裁判所から会社宛に「再生手続の通知」が届き、手続きの事実が知られます

- 官報をチェックされた場合: 前述のとおり、官報を細かくチェックする部署(経理や人事など)がある会社であれば、知られる可能性があります

- 給与の差し押さえを受けている場合: 弁護士に依頼すれば、個人再生の手続き開始と同時に給与差し押さえは停止(または中止)できますが、その手続きの過程で会社に事情が伝わる可能性はあります

ただし、万が一会社に知られたとしても、個人再生をしたことを理由に会社を解雇することは法律で固く禁じられています。

これは正当な解雇理由にはなりません。

手続きが複雑で時間がかかる

個人再生は、任意整理のように債権者と直接交渉するわけではなく、裁判所に申し立てを行う法的な手続きです。

そのため、手続きが非常に複雑であり、専門的な知識が要求されます。

申し立てに必要な書類も多岐にわたります。

例えば、以下のようなものです。

- 申立書、陳述書(借金が増えた経緯などを詳細に記す)

- 債権者一覧表

- 財産目録(預貯金、保険、不動産、車などをすべて記載)

- 過去2年分の通帳のコピー

- 給与明細や源泉徴収票、課税証明書

- (該当する場合)退職金見込額証明書や保険の解約返戻金証明書

これらの書類を不備なく揃え、さらに「清算価値(持っている財産の総額)」や「可処分所得(自由に使えるお金)」を法律に基づいて計算し、法的に認められる「再生計画案」を作成する必要があります。

申し立てから再生計画が認可されるまで、一般的に半年から1年程度の時間がかかります。

この複雑さと期間の長さから、個人再生の手続きを自分一人で行うのは現実的ではなく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

個人再生のメリットと他との違い

デメリットを見て不安に感じたかもしれませんが、もちろん個人再生には他の手続きにはない、生活を再建するための大きなメリットがあります。

自己破産や任意整理との違いにも注目しながら、その利点を見ていきましょう。

借金が大幅に減額される

個人再生の最大のメリットは、借金の元本そのものを大幅に減額できる点です。

任意整理が将来の利息カットがメインであるのに対し、個人再生は元本に直接アプローチします。

減額幅は借金の総額や保有する財産によって変わりますが、法律で定められた基準に基づき、借金を5分の1や10分の1程度にまで圧縮できる可能性があります。

最低弁済額の基準(小規模個人再生の場合)

個人再生では、最低限これだけは返済しなければならないという「最低弁済額」が定められています。

以下のうち、最も多い金額を返済する必要があります

- 民事再生法が定める基準額:・借金総額(※) 100万円未満 → 全額・100万円以上 500万円以下 → 100万円・500万円超 1500万円以下 → 借金総額の5分の1・1500万円超 3000万円以下 → 300万円・3000万円超 5000万円以下 → 借金総額の10分の1(※住宅ローン、罰金などを除く)

- 清算価値(財産価値):ご自身が持っている財産(現金、預金、車、不動産、保険解約返戻金など)の総額

(出典:裁判所ウェブサイト「小規模個人再生手続の最低弁済額」)

例えば、借金が700万円あっても、財産が100万円未満であれば、返済額は5分の1の140万円(ではなく100万円以上の基準が適用されるため、実際には清算価値と比較)となります

減額された後の借金は、原則として3年(最長5年)かけて分割で返済していきます。

利息がカットされるだけの任意整理では返済が難しいけれど、自己破産はしたくない、という場合に最も有効な手段です。

住宅ローン特則で家を残せる

自己破産をすると、持ち家は原則として処分されてしまいます。

しかし、個人再生には「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という、非常に強力な仕組みがあります。

この特則を利用できれば、住宅ローンはそのまま(あるいはスケジュールを見直して)返済を続けることで、マイホームを手放さずに他の借金だけを大幅に減額できるのです。

「家族がいるから家だけは守りたい」「子どもの学区を変えたくない」という方にとって、住む家を失わずに生活を再建できる可能性が残されている点は、何物にも代えがたい大きなメリットと言えます。

住宅ローン特則の主な利用条件

特則の利用には、以下のような複数の条件をすべて満たす必要があります。

- 住宅の購入やリフォームのために借りたローンであること。(事業資金や生活費のローンは不可)

- 個人再生を申し立てる本人が所有し、本人が居住している家であること

- 不動産に、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと。(例えば、事業資金の借入で家を担保にしている場合は利用できません)

- (その他、細かな要件があります)

ご自身が当てはまるかどうかは、必ず専門家への確認が必要です。

ローン完済なら車も残せる

車も生活に欠かせないという方は多いでしょう。

個人再生の場合、車のローンがどうなっているかで扱いが変わります。

- ローンを完済している場合:車はあなたの「財産」として扱われるため、手元に残すことができます。ただし、車の価値(査定額)が高い場合(一般に20万円以上)、その金額が前述の「清算価値」に加算されます。清算価値が最低弁済額を上回ると、その分、返済総額が増える可能性があります

- ローンが残っている場合:ローン返済中の車は、所有権がローン会社やディーラーにある(所有権留保)のが一般的です。個人再生の手続きを開始すると、債権者であるローン会社は車を引き上げてしまう(売却して返済に充てる)可能性が非常に高いです。残念ながら、住宅ローンのような特則は車にはありません

ギャンブルが理由でも可能

自己破産の場合、ギャンブルや浪費(FX、高額な買い物など)による借金は「免責不許可事由」とされており、裁判所から「借金の免除(免責)を認めない」と判断される可能性があります(実務上は裁量で免責されることも多いですが、リスクは残ります)。

一方で、個人再生は借金ができた理由を問われません。

たとえ借金の主な原因がギャンブルや浪費であっても、法律で定められた要件(安定収入があること、借金総額が5000万円以下であること等)を満たし、返済計画を遂行できると判断されれば、手続きを利用することが可能です。

自己破産との違いを比較

個人再生と自己破産の最も大きな違いは、「財産を残せるか」と「借金がゼロになるか」です。

どちらも裁判所を通す手続きですが、その目的と結果が異なります。

| 項目 | 個人再生 | 自己破産 |

|---|---|---|

| 借金の減額 | 大幅に減額(5分の1~10分の1程度) | 原則ゼロになる(免責) |

| 財産の処分 | 原則不要(家や車も条件次第で残せる)※ただし清算価値に計上 | 一定額以上の財産は処分される |

| 借金の理由 | 問われない | ギャンブル等は免責不許可の可能性あり |

| 資格制限 | なし | 手続き中、一部の職業に就けない(士業、警備員、保険外交員等) |

| 必要な条件 | 安定した収入 | (支払不能であること) |

個人再生は「返済を続ける」手続きであるため、資格制限がなく、仕事への影響が最小限で済む点も大きな違いです。

任意整理との違いを比較

任意整理は、裁判所を通さず、弁護士が債権者(消費者金融など)と直接交渉して、将来の利息をカットしてもらう手続きです。

最も手軽な手続きですが、減額効果は限定的です。

| 項目 | 個人再生 | 任意整理 |

|---|---|---|

| 裁判所 | 通す(手続きが複雑・厳格) | 通さない(手続きが比較的簡易) |

| 借金の減額 | 元本も大幅に減額 | 将来利息のカットがメイン(元本は減らない) |

| 対象の借金 | すべての借金(保証人付きも含む) | 交渉する借金を選べる(保証人付きを除外可能) |

| 官報掲載 | あり | なし |

任意整理では元本が減らないため、元本自体が大きすぎて「利息をカットしても3年~5年で返済できない」場合は、個人再生を検討することになります。

また、任意整理は交渉なので、債権者が応じてくれない場合もありますが、個人再生は法的な強制力があります。

債務整理のおすすめ事務所

グリーン司法書士法人

- グリーン司法書士法人は豊富な相談実績を持つ

- 司法書士の他にファイナンシャルプランナーも在籍している

- 土日祝日や夜間、オンラインでの相談が可能

- オンライン面談は全国どこからでも利用可能

公式サイトはこちら

アビエス法律事務所

- アビエス法律事務所は債務整理を専門とする法律事務所

- 費用を10回払い対応で毎月の負担軽減

- 対応エリアは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

個人再生の手続きと注意点

最後に、実際に個人再生を考えた場合の手続きの具体的な流れや、減額されない債務など、その他の重要な注意点について触れておきます。

弁護士に依頼する費用相場

個人再生の手続きは非常に複雑なため、弁護士や司法書士(書類作成代行)に依頼するのが一般的です。

その場合の費用相場は、おおよそ50万円~60万円程度(住宅ローン特則を利用する場合は+10万円程度)が目安とされています。

これに加えて、裁判所に納める費用(申立手数料、官報公告費、予納金など)が別途数万円~数十万円必要になります(裁判所の運用によります)。

「そんな大金、返済に困っているのに払えない」と思うかもしれませんが、多くの法律事務所では費用の分割払い(積立)に応じてくれます。

何より、弁護士に依頼した時点(受任通知の発送後)で債権者への返済は一旦ストップします。

そのため、これまで返済に充てていたお金を、弁護士費用や裁判所費用の積立に回すことが可能になるのです。

費用はあくまで目安です

費用は事務所や事案の複雑さ(債権者数、財産の多寡、住宅ローン特則の有無など)によって大きく変動します。

初回相談は無料で行っている事務所も多いため、まずは複数の事務所に相談し、ご自身のケースでの総額見積もりをもらうことをお勧めします。

相談から返済までの流れ

個人再生の一般的な流れは以下のようになります。

弁護士に依頼したケースを想定しています。

個人再生の基本的な流れ

- 専門家(弁護士など)への相談現在の借金や収入、財産の状況、家のことなどを正直に話します。借入先や金額がわかる資料(督促状、カードなど)や、収入がわかるもの(給与明細など)を持参するとスムーズです

- 依頼・受任通知の発送正式に依頼すると、弁護士から各債権者に「受任通知」が発送されます。この時点で、あなたへの直接の督促や返済が一時的にストップします。もし給与差し押さえを受けていても、手続き開始で停止できます

- 裁判所への申し立て(書類準備)弁護士と協力し、申立書や財産目録、家計簿など、裁判所に提出する大量の書類を準備します。この作業が最も時間と労力がかかります

- 再生計画案の作成・提出家計の状況をもとに、減額後の借金をどう返済していくかの具体的な計画(再生計画案)を作成し、裁判所に提出します

- 再生計画の認可裁判所が再生計画案を審査し、債権者の意見も聞いた上で(小規模個人再生では書面決議があります)、法的な要件を満たしていれば「認可決定」が出されます

- 返済開始認可された再生計画に基づき、債権者への返済を開始します。ここから原則3年間、計画通りの返済を続けることで、残りの債務が免除されます

税金や養育費は減額されない

個人再生で減額できるのは、あくまで消費者金融や銀行、クレジットカード会社などからの「借金」(金融機関からの借入)です。

税金(住民税、固定資産税など)、社会保険料(年金、健康保険料)、養育費、罰金などは、「非減免債権(ひげんめんさいけん)」と呼ばれ、個人再生の手続きをしても一切減額されません。

これらは再生計画による返済とは別に、支払い続ける必要があります。

もし滞納している場合は、再生計画の返済と並行して支払う必要があるため、役所などと相談し、分納の計画を立てる必要があります。

この支払いが困難だと、再生計画の遂行が難しいと判断される可能性もあります。

できないケースと失敗例

個人再生は誰でもできるわけではありません。

以下の条件を満たしていないと利用できません。

- 将来的に継続または反復した収入が見込めること減額後の借金を3年間(または5年間)返済し続ける必要があるため、これが最も重要な条件です。パートやアルバイトでも、安定・継続していれば認められる可能性があります

- 借金総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること

また、手続きを開始しても「失敗」する(再生計画が不認可になる)ケースもあります。

- 財産を隠していたことが発覚した(虚偽の申告)

- 裁判所に求められる「履行テスト」ができなかった(裁判所が指定する口座に、計画通りの金額を毎月積み立てて返済能力を試すテスト)

- 小規模個人再生で、債権者の過半数または債権額の過半数を持つ債権者に反対された

失敗すると、自己破産に移行せざるを得なくなる場合もあります。

専門家とよく相談し、誠実に手続きを進めることが重要です。

個人再生が向いている人の特徴

これまでの情報を踏まえると、個人再生が向いているのは以下のような人だと考えられます。

- 借金の総額が大きく、任意整理(利息カット)だけでは返済が困難な人(目安として元本が200万~300万円以上ある人)

- 住宅ローンがあり、自己破産せずに家(マイホーム)を残したい人

- 自己破産をすると資格制限(士業、警備員、保険外交員など)に該当し、仕事に支障が出る人

- 借金の理由がギャンブルや浪費であり、自己破産の「免責不許可」のリスクを確実に避けたい人

- 自己破産は避けたいが、減額後の借金を返済し続けられる安定した収入(パートやアルバイトでも可)がある人

逆に、安定した収入がない方や、借金総額が5000万円を超える方、財産が多すぎて清算価値が高くなりすぎる方は、他の手続きを検討する必要があります。

総括:個人再生メリット・デメリットまとめ

個人再生のメリット・デメリットをまとめてみました。

借金が大幅に減額され、家などの財産も残せる可能性がある一方で、信用情報への影響や保証人への多大なリスク、手続きの複雑さといったデメリットも確かに存在します。

私がこの手続きを検討した際、最も重く感じたのはやはり保証人への影響でした。

幸い私の場合は対象となる保証人がいなかったため、住宅ローン特則を使って家を守ることを最優先に考え、手続きを進める決断ができました。

大切なのは、ご自身の状況(借金、収入、財産、そして守りたいもの)を正確に把握し、メリットとデメリットを天秤にかけた上で判断することです。

この記事は、私なりに調べ、経験したことをまとめたものに過ぎません。

法律的な判断は非常に難しく、個々の状況によって最適な解決策は全く異なります。

必ず専門家にご相談ください

借金の問題は、時間が経てば経つほど選択肢が狭まってしまいます。

一人で抱え込まず、できるだけ早く弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

「相談=依頼」ではありません。

多くの事務所が初回相談を無料で行っています。

専門家の客観的な意見を聞くだけでも、ご自身の状況が整理され、次の一歩が明確になるはずです

債務整理のおすすめ事務所

グリーン司法書士法人

- グリーン司法書士法人は豊富な相談実績を持つ

- 司法書士の他にファイナンシャルプランナーも在籍している

- 土日祝日や夜間、オンラインでの相談が可能

- オンライン面談は全国どこからでも利用可能

公式サイトはこちら

アビエス法律事務所

- アビエス法律事務所は債務整理を専門とする法律事務所

- 費用を10回払い対応で毎月の負担軽減

- 対応エリアは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県